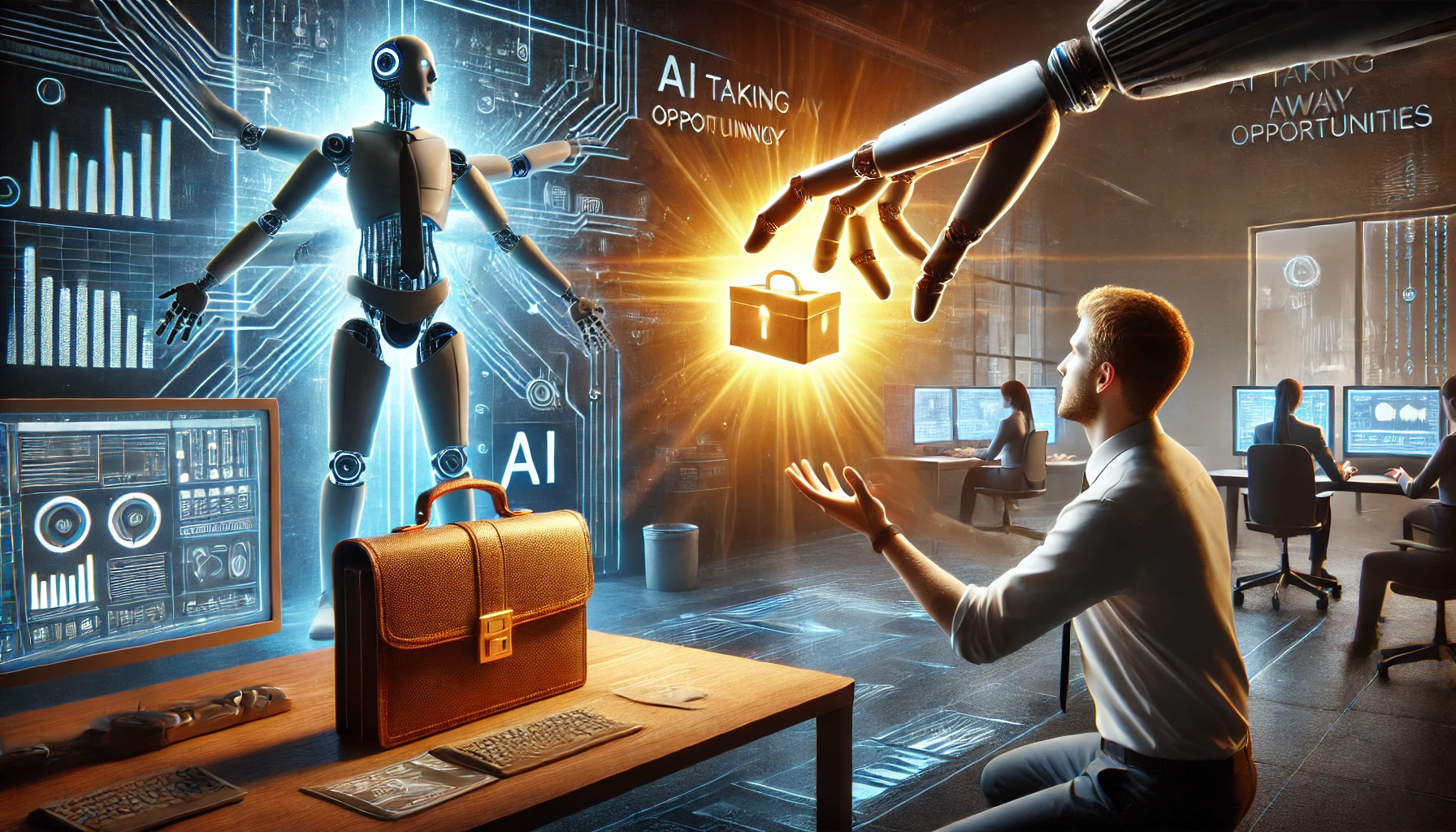

AIは仕事のパートナーとして欠かせない存在になっていますねー!

- 会議の資料作成

- データ整理

- 経営判断のサポート

AIは私たちの業務を大いに助けてくれています。

これは使わない手はないです笑

でもね。

その便利さの裏に、知らず知らずのうちに自分自身の考える力が衰えてしまうリスクが潜んでいるかもしれません。

今回は、専門的な言葉をできるだけ使わずに、AIに頼りすぎるとどんな問題が起こるか、そのリスクを防ぐためにどうすればよいかをわかりやすくお話ししますね。

AIに頼るとどうなる?

まず、AIの素晴らしい点は、すぐに答えを出してくれるところですよね。

もちろん、僕自身も活用しています。

たとえば

- 資料作り

- レポート作成

手早く正確なデータを提示してくれるので、大変助かります。(マジで助かります)

ただ、

その「すぐに答えが出る」という点が、僕たち自身がじっくり考える時間を奪っているかも。

普段から、AIに頼る習慣がついてしまうと、わざわざ自分でアイデアを出したり、試行錯誤する機会が減ってしまいます。

たとえば、

難しい問題に直面したとき、もしすぐにAIの答えに頼ってしまう。

これだと、自分で考え抜いて解決策を見つける力が育たなくなります。

また、

これが続くと、急なトラブルや予想外の事態に対して、柔軟に対応する力が鈍ってしまう可能性が出てきます。

つまり

日常の小さな決断であっても、AIが常に助けてくれることで、自分の頭で考える機会を逃してしまうのです。

AIに頼りすぎるリスク

この現象は、いわば「すぐに報酬が得られる」状態と似ています。

すぐに結果が見えると、難しいことにチャレンジしようとする意欲が薄れてしまうんですね。

想像して欲しいんですが

難しいことに挑戦しても、簡単なことに挑戦しても得られる結果が同じだとしたら、あなたはどちらを選びますか?

人間を含めた動物は「省エネ」なので、手軽に結果を得るための行動が繰り返されやすい傾向にあります。

これが大きな機会損失のリスクです。

新しいアイデアやクリエイティブな発想は、問題に取り組み、試行錯誤する過程から生まれるからですね。

しかし

もし毎回AIが答えをくれる環境にいると、こうした大切なプロセスが省かれてしまいます。結果として、あなたが新しい戦略を打ち出す際に、柔軟な発想や直感が働かなくなってしまうかもしれません。

自分の力を守るためにできる3つのこと

では、どうすればAIの便利さを活かしながらも、自分自身の考える力を保つことができるのでしょうか。以下に、実践しやすい3つの方法をご紹介します。

1:「自分で考える時間」を作る

毎日のスケジュールに、AIを使わずにじっくりと考える時間をあえて作る。なんてのも効果的です。

朝のコーヒータイムや昼休みなど、短い時間でも、もちろんOK。

いつもと違う選択をとる。

というのも、新しい思考の発見に役立ちます。

自分自身で問題を整理し、アイデアを練ることで、頭の中がリフレッシュされ、新たな発想が生まれます。

2:AIの使い方にルールを決める

どんな場面でAIを使うか、またどんな時は自分で考えるか、あらかじめルールを決めると良いですね。

というのも、僕たちは便利なものを覚えると、そこから離脱しにくいからです。

今からスマホをやめて、ガラケーにできますか?

僕はできません笑

だから、便利なものだからこそ、ルールがあった方がいいなと思います。

例えば

重要な経営判断や戦略を練るときは、まず自分の意見をまとめ、その後でAIのデータや情報を確認する、という使い方です。

これにより、AIはあくまで「補助」として活用され、自分自身の判断力を保つことができます。

3:いろいろな情報に触れる

業界の情報や市場の動向だけでなく、全く異なる分野の知識や考え方にも触れるように心がけるのもありですね!

- 読書

- 美術館や博物館に足を運ぶ

- セミナーに参加

- ネットワーキング

- 異業種交流

普段の業務とは違った刺激を受けることで、自然と新しいアイデアが生まれ、柔軟な思考ができるようになります。

まとめ

今回の記事は「AIへの警鐘」というポジションで記事を書きました。

もちろんですが、

AIは僕たちの仕事を効率化してくれます。

多くの場面で力強いサポートにもなりますね。

ですが、

その便利さに頼りすぎると、自分自身で考える力が衰えてしまう可能性も十分にあります。忙しい経営者にとって大切なのは、AIの力を活かしながらも、自分の想像力や判断力を守ることですね。

少しだけ意識して、日々のなあに「自分で考える時間」を取り入れてみてはいかがでしょうか?

この時間が、あなたのビジネスを大きく理想に近づける鍵になります。

この記事に興味を持ってくれた方は、ぜひSNSなどでシェアしてくださいね。

また、毎月少数ですが個人の行動相談や、組織行動のご相談を受けております。

ご希望の方は、ぜひご連絡ください。

ではまた!

櫻井

どうも櫻井です。

行動科学を使って経営者個人から組織の行動改善をお仕事にしています!