「教えてもすぐ辞める」

「結局、全部自分がやった方が早い」

「任せたけど、結果的にやり直し…」

そんな経験、ありませんか?

気づけば、“人を育てること”に期待するのをやめて、自分でやるモードに戻ってしまう。

でも、それってもったいないんです。

なぜなら、組織が育たないのは“教え方”のせいじゃなく、“設計の盲点”にあるから。

育成の失敗は“能力不足”ではなく、“行動の設計ミス”だった?

心理学者B.F.スキナーは「人の行動は環境によって変わる」と言いました。

これ、ほんと名言ですよね。

つまり、“部下が育たない”っていうのは、その人が悪いんじゃなくて、「育つ行動」が起こる環境が設計されていないというだけ。

ちょっと厳しめに言うと、

育成が進まないのは、「育つ設計」じゃなくて、「成長が詰まる設計」になってるだけかもしれません。

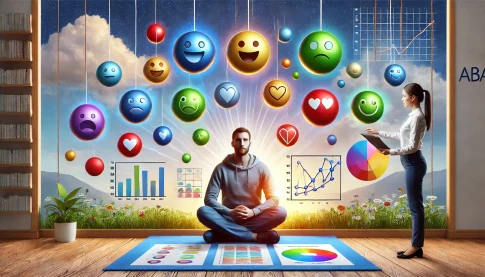

行動科学(ABA)で見る「組織が育たない構造」

行動分析学(ABA)では、人の行動を以下の流れで見ます。

- 先行刺激(行動のきっかけ)

- 行動(実際にしたこと)

- 結果(行動の直後に起きたこと)

例えば、「報連相をちゃんとしてね」と言っても、

→ 報連相した結果が「スルーされる」「責められる」だったら…

→ 行動は定着しませんよね?

結果によって行動は繰り返されるし、消えることもある。

だから、「どんな行動が、どんな結果とセットになってるか」を見直す必要があるんです。

では、どうする?組織が育つ“行動設計”3ステップ

ステップ①:「行動の定義」をあいまいにしない

よくあるのが「ちゃんとやってよ」「考えて行動して」みたいな指示。

…これ、めっちゃ抽象的ですよね笑

ABAでは、行動は“誰が見てもわかる具体性”がないと強化しにくいと考えます。

たとえば:

- ❌:「もっと主体的に動いて」

- ✅:「お客様への挨拶を、自分から1日5回する」

このくらい行動の粒度を明確にすることが、第一歩です。

ステップ②:結果を“即・小さく・ポジティブに”

次に大事なのは、「結果」です。

人は、行動のすぐあとに何が起こるかで、その行動を“続けるか・やめるか”を決めます。

だから、報連相してくれたら、すぐに 「ナイス報告!めっちゃ助かった!」

って言うだけでOKなんです。大事なのはタイミングと肯定感。

「いい行動した→すぐにちょっと嬉しい」

このサイクルが育成のカギです。

ステップ③:行動が続く“リズム”を作る

行動って、単発じゃ育ちません。

だから、リズム=ルーティン化が必要。

たとえば、

- 毎週〇曜日は1on1(きっかけづくり)

- 毎朝3分のショートミーティング(言語化の習慣)

- 週に1度、スタッフの“貢献リスト”を共有(結果の強化)

こうしたルーティンが、「行動が起きやすい場」を作ります。

“人を育てる”って、結局は“行動が育つ場を作る”ってことかも

「やる気がない」

「理解してない」

「成長意欲がない」

そんな言葉が出てくるときって、たぶん、“行動の設計”が止まってるサインなんですよね。

逆に言えば、「人が育たない」ときこそ、行動の流れ(先行刺激→行動→結果)を見直すチャンス。

最後に:まずは“1つの行動だけ”でいい

全部をいきなり変えなくていいんです。

まずは、「こうなったら嬉しいな」っていうたった1つの行動を決めてみてください。

そして、その行動が起きやすいきっかけと、嬉しい結果をセットで用意する。

それだけで、組織の空気は変わり始めます。

自分が変わるのではなく、「行動が変わる仕組み」を作る。

それが、経営者の新しい“育成力”だと思います。

よかったら、あなたの現場でも試してみてくださいね〜!

元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。