「整ったはずなのに、また手が止まってる」ってことありませんか?

「今この瞬間に意識を向けて…」

「自分を感じてみましょう…」

瞑想アプリや音声ガイドで、いろんなマインドフルネスが身近になってきましたよね。

実際、イライラや不安が減った気はするし、頭もスッキリしたような気がする。

…でも、肝心の“やるべき行動”はまだ止まったまま。

ToDoリストは一歩も進んでいない。

「整っても、動けない」

これ、意外と多くの人がぶつかってる“見落とされがちな落とし穴”なんですよね。

というのも、実際に多くの方から「動けない」といご相談をいただいてます。

これだけ、情報も手に入り瞑想やマインドフルネスが実施しやすい環境が揃ってても、動き出せない問題は解決していないんですね。

マインドフルネスの効果は「心の状態」まで。でも「行動」は別の話

もちろん、マインドフルネスには科学的な裏付けがあります。

心理学者ジョン・カバット・ジンが提唱したMBSR(マインドフルネスストレス低減法)は、ストレスや不安の軽減に有効だとされ、多くの研究でもその効果が示されています。

でも

マインドフルネスは、“行動を起こす仕組み”までは変えてくれないんです。

行動が変わらない理由は「心」じゃなくて「環境」にある

ここで登場するのが、行動科学(ABA)の視点。

行動分析学では、行動が起きるのは「その人の内面」ではなくて、

「行動の前後にある環境と結果」がすべてと考えます。

つまり、

「なんで動けないんだろう…」と自分を責めるより、

“動けないようにできてる環境”を変える方が早いってことなんです。

例:マインドフルネス後に「手が止まる」行動パターン

- 瞑想してスッキリ → 作業開始 → 難易度が高い or 成果が出ない → モチベ低下

- 瞑想して落ち着く → PC開く → 通知に気を取られる → SNSへ脱線

- 整ったけど「やること」が曖昧 → 優先順位つけられず行動が止まる

…あるあるすぎて笑ってしまうかもですが、これ全部“環境の設計”が弱いんですよね。

行動科学で変える「整ったあとの一歩目」の設計法

では、どうすれば「整った後に、ちゃんと動ける」ようになるのか?

① 先行刺激(トリガー)を仕込む

「この行動をする時は、〇〇をきっかけに始める」と決めておく。

例:

- PC起動後5分以内にタスク管理アプリを開く

- ストレッチ後に“今やること”を声に出す

→ 行動の“きっかけ”を明確にすることで、脳が自動で次のステップに移りやすくなります。

また、取り掛かるまでに必要な時間を、可能な限り短くできるように工夫するのも、非常に効果的です。

② 小さすぎる1ステップに分解する

「とりあえず資料を開くだけ」

「タスクに5分だけ手をつける」

→ 行動のハードルを極限まで下げることで、“動き出すこと”自体の成功率が爆上がりします。

③ 結果に“ちょっとした報酬”を用意する

行動直後に何か小さく気持ちいいことがあると、それが**“行動の継続”につながる**。

例:

- 10分作業できたら好きな飲み物を飲む

- 朝タスクが完了したらお気に入りのプレイリストを流す

→ ポイントは、「すぐ・小さく・確実に喜べること」

おすすめは、口にできる簡単なものを「報酬」として設定する。です。

ミンティアとか、グミとか良いかもですね。

ガムは、口の中に残り続けるので、あまりお勧めできません。

マインドフルネスは“土台”として優秀。でも、動くためには“設計”がいる

気持ちを整えることは大事です。

でも、整った状態から“行動に変える橋”がなければ、いつまで経っても「わかってるけど動けない」から抜け出せません。

だからこそ、

「行動まで含めて設計する」

これがマインドフルネス以降に必要な視点なんですよね。

最後に:整える+動かす、のハイブリッドでいこう

マインドフルネス=“準備運動”

行動設計(ABA)=“スタートラインの設計”

この両方があって、ようやく「今日やるべきこと」が前に進んでいきます。

エンジンだけでは車は走りませんし、タイヤだけでは止まってしまいます。

エンジンとタイヤを繋ぐ。このイメージを持って欲しいと思います。

なので、次からはこう考えてみてください。

「今、この瞬間に意識を向けたら、次は“どんな一歩”を設計しようか?」

それだけで、少しずつ“動ける毎日”が積み重なっていきますよ〜!

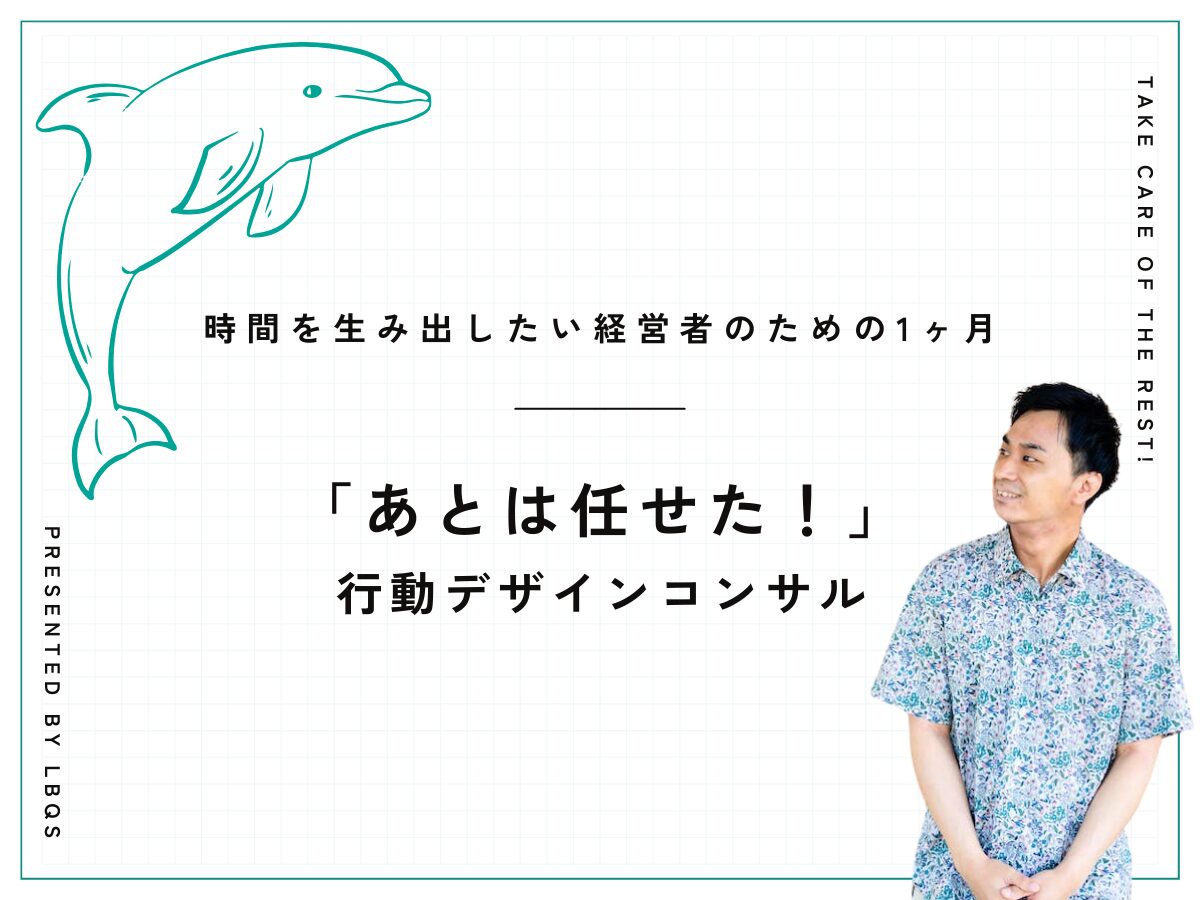

元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。